Чтобы понять основные вехи развития танкерного флота, необходимо ответить на два вопроса: что послужило причиной возникновения танкерного флота; что обусловило последующее развитие танкерного флота. Ответ на первый вопрос может показаться несколько неожиданным и странным — появление керосиновой лампы. «Рождение самых больших судов освещается керосиновой лампой», — говорят судостроители, подчеркивая ту роль, которую сыграли в истории танкерного флота перевозки первого массового продукта нефтепереработки. Эта лампа — чудо XIX века — уверенно победила, вытеснив своих «масляных соперниц» и потребовав от нефтяного рынка сотни тысяч литров керосина.

Необходимо отметить, что в 1850 г. мировая добыча нефти составляла всего 300 т в год, в 1881 г. — 4, 4 млн т, а в 1901 — 22,5 млн т. По добыче нефти Россия в 1901 г. занимала первое место в мире (52,3 % мировой добычи, а США — 41,1 %). До 1913 г. Россия экспортировала не сырую нефть, а нефтепродукты (96 % вывоза). При этом следует особо отметить, что с момента зарождения промышленной нефтепереработки (1823 г.) и на протяжении более чем полувека (до 1880 г.) львиная доля мировой добычи нефти шла на изготовление осветительного керосина, а бензин считался ни на что не годным отходом, от которого не знали, как избавиться.

Однако в начале XX в. с появлением двигателей внутреннего сгорания нефть стала одним из основных источников топлива для них. Применение двигателя внутреннего сгорания в стационарных установках и на всех видах транспорта, внедрение форсунки для котлов, широкое распространение автомобилей и изобретение самолета потребовали не только резкого увеличения добычи нефти, но и расширения количества вырабатываемых их нее продуктов. Ранее «бросовые» бензиновые фракции и мазут теперь нашли свое применение и, более того, стали основными нефтепродуктами. В начале XX в. помимо сырой нефти и керосина на танкерах начинают перевозить мазут, бензин, дизельное топливо и другие виды нефтепродуктов, причем в постоянно увеличивающихся объемах, началось стремительное развитие топливно-энергетического рынка.

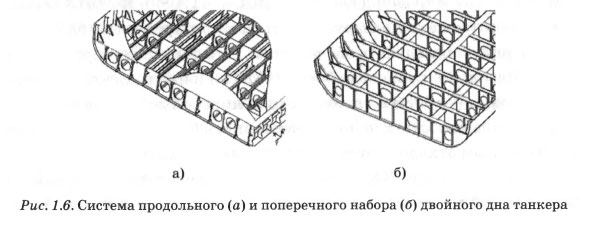

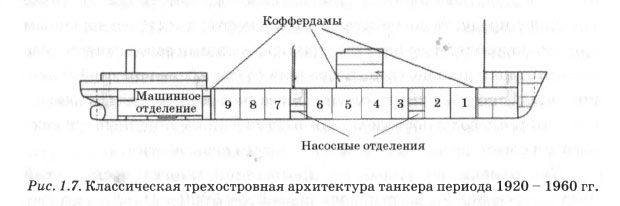

Как это ни парадоксально, но Первая мировая война послужила дополнительным стимулом для развития танкерного флота, так как потребность в перевозке топлива для военной техники из Америки в Европу многократно возросла именно в период 1914 - 1918 гг. Рост добычи нефти и ее перевозок вызвали, соответственно, интенсивный рост тоннажа наливного флота, а также увеличение не только количества, но и размеров танкеров, а в 30-е гг. XX в. еще и увеличение скорости наливных судов. Что касается конструкции корпуса танкеров того периода, то для нее характерным был переход от традиционной поперечной системы набора к продольной системе и ее разновидностям, а также появление в грузовой зоне двух или трех продольных переборок (рис. 1.6). Эти нововведения привели к тому, что к началу Второй мировой войны окончательно сформировался архитектурно-конструктивный тип судна для перевозки нефти и нефтепродуктов наливом — классическое для тех лет трехостровное судно.

Все строящиеся в тот период танкеры имели две надстройки: относительно высокую и короткую среднюю, смещенную в нос судна, и более низкую и длинную кормовую (рис. 1.7). Надстройки и относительно высокий полубак были соединены друг с другом переходным мостиком с леерами, который обеспечивал сообщение между надстройками судна и полубаком, так как главная палуба танкера лишь немного возвышалась над водой и при штормовой погоде заливалась волнами.

Грузовое пространство делилось одной или двумя продольными и рядом поперечных переборок на грузовые танки. От одного до трех насосных отделений располагалось в средней части или в корме перед машинным отделением. В носовой части танкера находился диптанк для судовых запасов топлива и сухогрузный трюм для перевозки грузов в таре. Второе дно оборудовалось только под машинным отделением.

В 1930 г. при строительстве танкеров начали применять сварку, что значительно удешевило и ускорило их постройку. Так, на верфях США, например, танкер типа Т-2 строился около месяца (рис. 1.8).

На протяжении длительного периода времени с момента появления первых серийных танкеров, темпы роста габаритов и вместимости танкеров были весьма незначительными. Следует отметить, что за 50 лет (1890 - 1940 гг.), водоизмещение танкеров увеличилось с 3 тыс. т до 30 тыс. т, а общий тоннаж мирового нефтеналивного флота уже достиг 11 млн. т (15 % всего мирового торгового флота). Еще одной особенностью послевоенного развития перевозок нефтегрузов является увеличение доли сырой нефти в общей массе морских перевозок, что объясняется изменением политики крупнейших нефтяных монополий в области размещения нефтеперерабатывающих предприятий.

Освоение технологии практически полной переработки нефти позволило нефтяным монополиям разместить заводы по переработке нефти в странах, потребляющих продукты её переработки, что дало возможность значительно экономить на доставке конечного продукта потребителю. Сырая нефть, являясь однородным грузом, потребляемым нефтеперерабатывающими заводами в весьма значительных количествах, позволила создать более простой и экономичный способ ее транспортировки за счет увеличения грузоподъемности танкеров и постановки их фактически на линейные грузоперевозки с мест добычи к основным пунктам переработки.

На протяжении многих десятилетий нефть перевозилась на танкерах дедвейтом 5000 - 10000 т, но уже в конце 40-х гг. XX в. началось строительство новых танкеров, грузоподъемность которых в несколько раз превышала грузоподъемность существующих танкеров. Следует отметить, что все виды водного транспорта располагают неограниченной пропускной способностью водных путей, поэтому в большинстве случаев нет необходимости в создании дорогостоящих линейных сооружений. Провозная способность флота ограничивается только грузоподъемностью и скоростью флота, производительностью причального и погрузочно-разгрузочного комплекса. Таким образом, чем больше грузоподъемность танкера, тем дешевле перевозка, эффективность использования крупнотоннажных танкеров повышается с увеличением дальности перевозок, на малых расстояниях они перестают быть рентабельными. С ростом мирового спроса на «черное золото», основные районы добычи которого были географически удалены от потребителя, началось интенсивное строительство крупнотоннажных танкеров и последовательное увеличение их дедвейта. Трудно сказать, в каком направлении могло бы развиваться мировое танкеростроение, если бы в 1956 и 1967 гг. не было закрыто движение судов по Суэцкому каналу. Именно данное обстоятельство послужило толчком к стремительному росту тоннажа танкерного флота.

С начала 90-х гг. XX в. конструкция танкера претерпела существенные изменения. В целях защиты грузовых танков от повреждений в случае столкновения или посадки на мель, согласно требованиям Международной конвенции МАРПОЛ 73/78, необходимо наличие у строящихся танкеров двойного корпуса (double hull), т.е. двойных бортов и двойного дна. Следует отметить, что если в 1996 г. мировой танкерный флот на 96 % состоял из однокорпусных (single hull) танкеров, то к настоящему времени их уже не осталось.

В начале XXI в. (2002 г.) все однокорпусные танкеры признаны экологически опасными и в 2005 г. Международная морская организация (International Maritime Organisation — IMO) запретила перевозку мазута, дизельного топлива и сырой нефти на экологически опасных однокорпусных танкерах. Первым запретил эксплуатацию старых судов Евросоюз (ЕС). Это случилось после того, как груженный мазутом греческий танкер «Prestige» («Престиж») развалился надвое вблизи испанского побережья в ноябре 2002 г.. Начиная с 21 октября 2003 г. он ввел запрет на перевозку мазута, дизельного топлива и некоторых сортов нефти однокорпусными танкерами не только в своих территориальных водах, но и в экономической зоне, а с 2010 г. запрет на использование однокорпусных танкеров распространился на все порты и судовладельцев всего мира.

Следует отметить, что исходя из общей тенденции развития мирового танкерного флота, можно прогнозировать постройку танкеров, грузоподъемность которых составит миллионы тонн. Тем более, что еще 30 лет назад, согласно экспертным оценкам, супертанкеры уже подошли к верхней достижимой границе дедвейта. Между тем эта граница уже через 10 лет была преодолена.

Начиная с 1970 г. на некоторых верфях имелись в наличии сухие доки, размеры которых допускали постройку танкера дедвейтом 1 млн т, т. е. судостроители могли построить суда еще большего дедвейта, чем те, что сегодня считаются гигантами танкерного флота. Но и это не явилось решающим фактором для дальнейшего увеличения размеров судов, поскольку моря «мелеют» и с увеличением осадки судов уменьшается возможность их эксплуатации.

Судостроительная промышленность сравнительно легко могла бы создавать суда с большей осадкой, однако гидротехника не в состоянии обеспечить соответствующее углубление морских путей. Хотя океаны достаточно глубоки для плавания судов с любыми максимальными размерениями, однако каждое судно должно еще войти с грузом в порт или, по крайней мере, стать на рейде, что ограничивает возможную осадку судов максимальным значением 30 - 35 м. Внутренние моря и особенно проливы и другие узкости, морские каналы и подходные каналы к портам имеют, как правило, еще значительно меньшую глубину. При этом глубина канала полностью не может быть использована, ибо в целях безопасности между морским дном и килем корабля должен оставаться некоторый запас. Величина этого запаса глубин, в зависимости от благоустроенности фарватера и его защищенности от морского волнения, должна составлять от 1 до 3 м. В то же время, для достижения возможно большей грузоподъемности судов необходимо точно знать глубину по маршруту следования. Уменьшение осадки 200000-тонного танкера всего на 0,5 м приводит к потере от 6000 до 8000 т грузоподъемности.

Таким образом, осадка танкера является характеристикой его грузоподъемности. Например, при осадке танкера от 14 до 15 м можно достичь грузоподъемности 100 тыс. т, при осадке от 17 до 19 м — 200 тыс. т, а при осадке 24 - 7 м — около 400 тыс. т, т. е. «миллионный» танкер потребует осадки в диапазоне 30 - 35 м. Но, как говорится, для таких суперсудов пока еще не существует суперпортов! Исключив проведение развернутого транспортногеографического анализа, отметим лишь, что размеры танкеров, используемых для перевозки нефти в Европу, уже превзошли допустимые пределы. В то же время был спроектирован и построен так называемый европейский танкер дедвейтом около 300 тыс. т, осадка которого в полном грузу составляла только 17 м. Это стало возможным за счет уменьшения отношения длины к ширине до значения 5,7. Европейский танкер длиной 370 м и шириной 64 м примерно на 45 м короче и на 1 м шире, чем 550000-тонный танкер «Батиллус». Однако осадка судна составляет всего 17 м вместо 28 м и преимущества большой грузоподъемности при сравнительно малой осадке достигнуты ценой небольшого ухудшения ходовых качеств судна.

Литература

Основы Безопасной Эксплуатации Танкера [2015]