Содержание

- СОЛАС-74/78

- МАРПОЛ 73/78

- ПДНВ-78

- МППСС-72

- Международная конвенция о грузовой марке

- Международная конвенция по обмеру судов

- Конвенция о труде в морском судоходстве

- Международная конвенция гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью (КГО-92)

- Бункерная конвенция

- Страхование ответственности судовладельцев танкеров

Бурное развитие международной торговли в начале XX в. привело к принятию многочисленных международных договоров (соглашений) в области судоходства, включая безопасность мореплавания. Соглашения касались обмера судов, предупреждения столкновений судов, предотвращения загрязнения окружающей среды и многого другого. В конце XIX в. появились предложения о создании постоянно действующей морской организации, которая бы занималась вопросами обеспечения безопасности на море. В 1888 г. страны Скандинавии предложили создать Международное морское бюро для решения технических вопросов судоходства. Наконец, в 1897 г. был создан Морской международный комитет, который занимался вопросами морского права и принял несколько так называемых Брюссельских конвенций, которые затем легли в основу ныне существующих.

Несколько позже при Лиге наций (1920 - 1946 гг.) был создан Консультативный и технический комитет по транспорту, который занимался решением проблем морского и автодорожного транспорта. Под эгидой Лиги наций было принято несколько соглашений, касающихся морского судоходства. 19 февраля - 6 марта 1948 г. в Женеве прошла Морская конференция ООН, на которой была принята Конвенция о Межправительственной морской консультативной организации (ИМКО), которая вступила в силу 17 марта 1958 г. Цели её были заявлены в статье 1 Конвенции:

- обеспечение механизма сотрудничества правительств в области правительственного регулирования и практики в технических вопросах любого рода, затрагивающих международное торговое судоходство;

- поощрение и содействие всеобщему принятию практически возможных максимальных норм в отношении безопасности на море, эффективности судоходства, предотвращения загрязнения моря с судов и борьбы с ним;

- рассмотрение административных и правовых вопросов.

Изменение названия организации произошло в 1982 г. Это было связано с тем, что толкование слова «консультативная» указывало на ограниченные полномочия и ответственность организации, а слово «межправительственная» вызывало недоверие и подозрения. Поэтому новое название — Международная морская организация (International Maritime Organization — IMO) — было необходимо для повышения ее статуса. В отдельных источниках используется аббревиатура русского названия организации — ММО, однако чаще всего, особенно в деятельности флота, применяется русская аббревиатура английского названия организации — ИМО.

ИМО обеспечивает разработку и внедрение различных международных конвенций и создание норм и стандартов, относящихся к охране человеческой жизни на море и охране морской среды от загрязнения. За время существования ею были приняты и пересмотрены несколько очень важных международных конвенций: СОЛАС, МАРПОЛ, ПДНВ, Конвенция о грузовой марке и др. Образование ИМО совпало с периодом больших изменений в мировом судоходстве. В связи с появлением новых технологий в мореплавании ИМО работает над созданием новых и улучшением действующих документов. На ее счету 35 международных конвенций и большое количество протоколов и дополнений к ним.

В работе ИМО по подготовке конвенций принимают участие международные межправительственные организации, находящиеся с ней в тесном сотрудничестве:

- Международная организация труда (МОТ);

- Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО);

- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ);

- Конференция ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП);

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Для оказания помощи в разработке важных проблем в качестве консультативных привлекаются неправительственные организации:

- Международная палата судоходства (ICS);

- Международная федерация судовладельцев (ISF);

- Международная организация по стандартизации (ISO);

- Международная торговая палата (ICC);

- Балтийский и международный морской совет (BIMCO);

- Международная ассоциация классификационных обществ (IACS);

- Международная федерация ассоциаций капитанов (IFSMA);

- OCIMF, SIGTTO, INTERTANCO и др.

Безопасность мореплавания — важнейшая цель ИМО. В статье 1 Конвенции об образовании ИМО отмечается поощрение и содействие принятию всеми странами самых высоких практически возможных норм в вопросах, касающихся безопасности на море. Этой цели подчинена деятельность всех рабочих органов и подразделений организации.

На сегодняшний день как в международном судоходстве в общем, так и в танкерной отрасли в частности наиболее важными являются десять международных конвенций, ряд международных кодексов, определяющих правила постройки, оборудования, эксплуатации и меры безопасности на наливных судах, а также ряд отраслевых требований и стандартов.

Международные конвенции

Среди наиболее значимых международных конвенций, применимых к танкерному флоту, можно выделить следующие:

- Международная конвенция по охране человеческой жизни на море, 1974 г. (СОЛАС-74);

- Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. (ПДНВ-78 с поправками);

- Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., измененная протоколом 1978 г. к ней (МАРПОЛ 73/78), с Приложениями;

- Конвенция о Международных правилах предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72);

- Международная конвенция о грузовой марке, 1966 г. измененная протоколом 1988 г. к ней (КГМ-66/88);

- Международная конвенция по обмеру судов, 1969 г. (КОС-69);

- Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью (КГО-92);

- Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения жидким топливом, 2001 г. (Бункерная конвенция);

- Конвенция 2006 г. о труде в морском судоходстве (КТМС) № 186 (Maritime Labor Convention (MLC)).

СОЛАС-74/78

Первой международной конвенцией в морском судоходстве была «Международная конвенция по охране человеческой жизни на море» СОЛАС-14 (от англ. SOLAS — Safety of Life at Sea), появившаяся вскоре после гибели знаменитого пассажирского судна «Титаник». Содержание документа направлено на увеличение количества спасательных средств, уточнение конструктивных особенностей судна, не допускающих быстрого затопления помещений. Дальнейшие уточнения и дополнения настоящей Конвенции отразились в появлении её версий: СОЛАС-29, СОЛАС-48, СОЛАС-60.

Конвенция в редакции 1960 г., которая была принята 17 июня 1960 г. и введена в действие начиная с 26 мая 1965 г., явилась реализацией одной из значительных задач ИМО после её создания. Она представляла существенный шаг в модернизации инструкций и поддержании темпа технического развития в судоходной индустрии.

Впоследствии появилась новая проблема, заключающаяся в поддержании нормативного документа на уровне современности путём принятия периодических поправок. На практике процедура внедрения поправок оказалась слишком медленной и громоздкой. Вскоре стало ясно, что вступление принятых поправок в действие в пределах разумного периода времени обеспечить будет невозможно. Поэтому 1 ноября 1974 г. представителями 71 государства на конференции ИМО была принята новая Конвенция — «Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года» — СОЛАС-74, которая была изменена и дополнена Протоколом, принятым 17 февраля 1978 г. Международная конвенция СОЛАС-74/78 вступила в силу 28 мая 1980 г., заменив в отношении между договаривающимися правительствами «Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1960 г.». Конвенция СОЛАС-74/78 состояла из общих положений и восьми глав:

- Глава 1. Конструкция, отсеки, остойчивость, механизмы и электрооборудование.

- Глава 2. Конструкция. Противопожарная защита.

- Глава 3. Спасательные средства и устройства.

- Глава 4. Радиосвязь.

- Глава 5. Безопасность мореплавания.

- Глава 6. Перевозка грузов.

- Глава 7. Перевозка опасных грузов.

- Глава 8. Ядерные суда.

- Глава 9. Управление безопасной эксплуатацией судов — МКУБ. (Внедрение МКУБ странами до 01 июля 1998 г.);

- Глава 10. Меры безопасности для высокоскоростных судов. (Считается принятой 01 июля 1995 г., вступила в силу 01 января 1996 г.);

- Глава 11. Специальные меры по повышению безопасности на море. (Считается принятой 01 января 1998 г., вступила в силу 01 июля 1998 г.).

- Глава 12. Дополнительные меры безопасности для навалочных судов. (Считается принятой 01 января 1999 г., вступила в силу 01 июля 1999 г.).

После событий в США 11 сентября 2001 г., на 22-й сессии Ассамблеи ИМО в ноябре 2001 г., было принято единогласное решение о выработке новых мер в отношении обеспечения охраны судов и портовых средств.

Дипломатическая конференция по охране на море, состоявшаяся в Лондоне в декабре 2002 г., приняла новые положения для включения в гл. ХI-1и ХI-2 СОЛАС-74. Данная конвенция применяется ко всем морским торговым судам, совершающим международные коммерческие рейсы, судам валовой вместимостью более 500 единиц (сейчас валовая вместимость обозначается безразмерной величиной, ранее в течение длительного времени единицей считалась регистровая тонна — рег. т).

Каждое судно, совершающее международный рейс и подпадающее под действие этого нормативного документа, должно выполнять его требования (если требования выполнены быть не могут по объективным причинам, то на судно должно быть оформлено изъятие с одобрения морской администрации флага судна). В противном случае судно может быть задержано, а по некоторым позициям (см. ОСПС) не допущено в порт. Текущая версия документа известна как СОЛАС-74. Главной целью данного нормативного документа является установление минимальных стандартов, отвечающих требованиям по безопасности при постройке, оборудовании и эксплуатации судов. Кроме того, СОЛАС-74 устанавливает следующие эксплуатационные требования: подготовка и проведение учебных занятий экипажа; передача аварийных сообщений; контроль за скоростью вблизи льдов; передача сообщений о бедствии; спасательные сигналы; тестирование рулевого устройства и его использование. Все суда обязательно проходят проверку и освидетельствование на соответствие требованиям Международной конвенции СОЛАС-74. В результате такого освидетельствования на судно оформляются следующие документы:

- «Свидетельство о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению»;

- «Свидетельства о безопасности грузового судна по конструкции»;

- «Свидетельства о безопасности грузового судна по радиооборудованию»;

- «Свидетельства о соответствии судна, перевозящего опасные грузы, специальным требованиям гл. II-2 Конвенции СОЛАС-74»;

- «Свидетельство о минимальном составе экипажа, обеспечивающем безопасность судна»;

- «Международное свидетельство об охране судна»;

- «Свидетельство об управлении безопасностью»;

- «Документальное подтверждение годности к эксплуатации машинных помещений с периодическим безвахтенным обслуживанием».

Государства флага должны обеспечить, чтобы суда, плавающие под их флагом, исполняли требования СОЛАС. Для доказательства их выполнения выдаются ранее указанные документы либо самой Администрацией флага, либо от её имени («по уполномочию Администрации») — при наличии соответствующего поручения.

Условия контроля также позволяют договаривающимся правительствам инспектировать суда, ходящие под флагами других государств, особенно если имеются веские основания для сомнений, что судно и / или его оборудование существенно не исполняют требования Конвенции. Эта процедура получила название контроль государства порта (Port State Control — PSC).

МАРПОЛ 73/78

Впервые вопрос о предотвращении загрязнения моря с судов рассматривался на международном уровне еще в 1926 г., когда в Вашингтоне состоялась конференция представителей 13 государств. На этой конференции США предложили ввести полное запрещение сбросов нефти с морских судов, включая военные корабли. Было принято решение установить систему прибрежных зон, в которых запрещен сброс нефтяной смеси с содержанием нефти, превышающим 0,05 %. Установление ширины таких зон оставлялось на усмотрение государств, но она не должна была превышать 50 миль. Во избежание сброса балластных вод поощрялась установка на судах сепараторов. Государство флага должно было потребовать от судов соблюдения установленных запретных зон. Был создан предварительный проект конвенции, который, однако, так и не был принят.

В 1936 г. Совет Лиги Наций принял решение о созыве международной конференции для рассмотрения проекта, однако дальнейшее развитие событий в мире сделало созыв конференции невозможным. По окончании Второй мировой войны этот вопрос был поднят в ООН.

В 1954 г. по инициативе Великобритании в Лондоне была созвана международная конференция, по итогам работы которой была принята «Международная Конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью» (OILPOL-54) — первое международное соглашение по предотвращению загрязнения моря с судов, которое вступило в силу 26 июля 1958 г. Первоначально функции депозитария выполняло правительство Великобритании, а после вступления в силу данной Конвенции ИМКО эти функции были переданы ей.

В Конвенции 1954 г. предполагалось решить проблему двумя способами:

- установлением «запретных зон» шириной, как правило, 50 миль от берега, в которых запрещался сброс нефти и нефтяной смеси в пропорции 100 и более частей нефти на 1 млн. частей смеси (100 мг/л);

- оборудованием в каждом основном порту приемных сооружений, способных принять от использующих этот порт судов, не являющихся танкерами, остающихся на судне нефтеостатков от загрязненной нефтью балластной или промывочной воды из танков при условии, что такая вода прошла процесс сепарации при помощи нефтесепараторов, отстойного танка или других средств.

Конференцией предусматривался созыв новой конференции для принятия дополнительных мер через три года после вступления Конвенции в силу. Таким образом, в 1962 г. ИМКО была организована Международная конференция, на которой были приняты первые поправки к Конвенции 1954 г. Поправки 1962 г., вступившие в силу 18 мая 1967 г., увеличили размер «запретных зон» до 100 и 150 миль, а также включили в сферу действия Конвенции танкеры валовой вместимостью более 150 т (до этого Конвенция распространялась на танкеры вместимостью 500 т и более).

В 1969 г. Конвенция была существенно дополнена. Сброс балластных вод с танкера разрешался при выполнении следующих условий: общее их количество в балластном рейсе не должно превышать 1/15000 полной грузовместимости танкера; мгновенная интенсивность сброса не должна превышать 60 л на милю пути; сброс не может осуществляться ближе 50 миль от берега. Эти поправки вступили в силу в 1978 г. Несмотря на то, что Конвенция 1954 г. имела некоторый эффект, рост объемов добычи и торговли нефтью показал необходимость дальнейших действий в этой области. В 1967 г. танкер «Тоrreу Canyon» сел на мель при входе в Ла-Манш и сбросил свой полный груз 120000 т сырой нефти в море. Это явилось крупнейшим инцидентом загрязнения моря в то время.

В 1973 г. на международной конференции была принята «Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов» (МАРПОЛ-73). Несмотря на то, что в то время считалось, что случайное загрязнение моря нефтью в результате аварий является наиболее «эффективным», на конференции было принято решение, что именно эксплуатационное загрязнение (разрешенный сброс) представляет значительную угрозу морской среде. Конвенция была также предназначена для борьбы с другими формами загрязнения с судов, поэтому включала приложения, относящиеся к химикатам, вредным веществам в упакованной форме, льяльным водам и мусору. Конвенция 1973 г. включала два Протокола, касающиеся сообщений об инцидентах с вредными веществами. Однако в дальнейшем оказалось, что данная конвенция никогда не вступит в силу, несмотря на всю свою важность.

В феврале 1978 г. реакцией ИМО на большое количество инцидентов с танкерами, произошедших в период 1976 - 1977 гг., явилось проведение Конференции по безопасности танкеров и предотвращению загрязнения, утвердившей требования к конструкции танкеров и их эксплуатации, которые были включены в Протокол 1978 г., принятый 17 февраля 1978 г. и дополняющий Соглашение по безопасности на море (Протокол к СОЛАС 1978 г.) и Международную конвенцию по предотвращению загрязнения моря с судов — МАРПОЛ 73/78. Более важным с точки зрения ратификации данной конвенции является то, что Протокол 1978 г. позволил государствам ратифицировать её, введя в действие только Приложения I и II, что не являлось обязательным в течение трех лет после ратификации документа.

Протокол 1978 г. вступил в силу 2 октября 1983 г., его участниками в настоящее время являются свыше 90 государств, валовой тоннаж судов которых составляет приблизительно 90 % валового тоннажа мирового торгового флота. Следует иметь в виду, что приложения МАРПОЛ 73/78, кроме Приложения I, вступали в силу самостоятельно. Таких приложений шесть:

- Приложение I. Правила предотвращения загрязнения нефтью.

- Приложение II. Правила предотвращения загрязнения вредными жидкими веществами, перевозимыми наливом.

- Приложение III. Правила предотвращения загрязнения вредными веществами, перевозимыми морем в упаковке.

- Приложение IV. Правила предотвращения загрязнения сточными водами с судов.

- Приложение V. Правила предотвращения загрязнения мусором с судов.

- Приложение VI. Правила предотвращения загрязнения воздушной среды с судов.

В настоящее время все приложения вступили в силу и являются обязательными к исполнению.

Пересмотр требований МАРПОЛ 73/78, изменение и дополнение её правил возложены на Комитет ИМО по защите морской среды (КЗМС, англ. — МЕРС). Комитет также разрабатывает пояснения и толкования правил и руководства по их выполнению.

МАРПОЛ 73/78 является главным международным документом, регламентирующим требования по защите морской среды от загрязнения. Проверка выполнения этих требований также составляет один из основных объектов инспектирования судов, в особенности специальных судов — всех танкеров и судов для перевозки вредных веществ.

Настоящая Конвенция применяется:

- к судам, которым дано право плавания под флагом стороны Конвенции;

- к судам, которые не имеют права плавания под флагом стороны Конвенции, но действуют под юрисдикцией стороны Конвенции.

Конвенция не применяется к любым военным кораблям, военно-вспомогательным судам или иным судам, принадлежащим государству или эксплуатируемым им, когда они используются только для правительственной некоммерческой службы.

Любое нарушение требований Конвенции, где бы оно ни происходило, запрещается. Санкции за такие нарушения устанавливают в соответствии с законодательством Администрации судна, совершившего нарушение. Нарушение Конвенции в месте, находящемся под юрисдикцией Стороны, также запрещается. Санкции за такое нарушение устанавливаются в соответствии с законодательством этой страны. Меры, наказания должны, быть достаточно строгими, чтобы, пресечь нарушения, и в равной мере строгими независимо от места совершения нарушения.

Судно обязано иметь свидетельство в соответствии с требованиями Конвенции и может быть подвергнуто инспектированию соответствующими должностными лицами во время пребывания в порту или в удаленных от берега терминалах, находящихся под юрисдикцией какой-либо стороны. Если имеются явные основания полагать, что состояние судна или его оборудование, в значительной мере, не соответствуют указанным в свидетельстве данным, то предпринимаются меры, обеспечивающие, чтобы судно не уходило до тех пор, пока оно не будет больше представлять чрезмерной угрозы морской среде.

Судно, стоящее в порту или у терминала, в любой момент может быть подвергнуто инспектированию, чтобы проверить, не произвело ли оно сброса вредных веществ в нарушение правил.

Согласно требованиям МАРПОЛ 73/78, на борту нефтяного танкера и танкера-химовоза должны находиться следующие документы:

- Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью (правило 7.1 Приложения I к МАРПОЛ 73/78 — IOPP — International Oil Pollution Prevention Certificate);

- Международное свидетельство о предотвращении загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом (правило 9.1 Приложения II к МАРПОЛ 73/78 — International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk — NLS Certificate);

- Международное свидетельство о предотвращении загрязнения сточными водами (правило 5.1 Приложения IV к МАРПОЛ 73/78 — ISPPC — International Sewage Pollution Prevention Certificate);

- Свидетельство о предотвращении загрязнения мусором (GPP — Garbage Pollution Prevention Certificate);

- Свидетельство об одобрении типа инсинератора (правило 16.6 Приложения VI к МАРПОЛ 73/78);

- План управления мусором (правило 9.2 Приложения V к МАРПОЛ 73/78);

- Международное свидетельство о предотвращении загрязнения воздушной среды из двигателя (правило 2.1.1.1 Технического кодекса по NOx2008 — IAPPC — Internati onal Air Pollution Prevention Certificate);

- Международное свидетельство о предотвращении загрязнения воздушной среды ЛОС (правило 6.1 Приложения VI к МАРПОЛ 73/78 — IAPPC — International Air Pollution Prevention Certificate);

- Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением моря вредными жидкими веществами (правило 17 Приложения II к МАРПОЛ 73/78);

- Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением моря нефтью (приложение I к МАРПОЛ 73/78);

- Журнал нефтяных операций, части I и II (правила 17, 36 Приложения I к МАРПОЛ 73/78);

- Журнал грузовых операций (правило 15 Приложения II к МАРПОЛ 73/78); химовозы (правило 14.1 Приложения II к МАРПОЛ 73/78);

- Журнал операций с мусором (правило 9.3 Приложения V к МАРПОЛ 73/78).

Как видно, МАРПОЛ 73/78, как и СОЛАС-74/78, устанавливает процедуру обязательного освидетельствования судов на соответствие требованиям конвенции и последующего контроля за выполнением этих требований.

ПДНВ-78

Расследование крупных аварий танкеров в середине XX в. позволило ИМО определить основную причину их возникновения, которой оказался так хорошо известный сегодня «человеческий фактор». Именно квалификация персонала является основой обеспечения безопасной эксплуатации судна в целом и его безопасного мореплавания. Вот почему следующей по важности в мировом судоходстве считают «Международную конвенцию о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДМНВ) — International STCW Convention.

Конвенция ПДМНВ-78 была принята в Лондоне 7 июля 1978 г. на Международной конференции по подготовке и дипломированию моряков под эгидой ИМКО. Конвенция вступила в силу 28 апреля 1984 г. Документ о присоединении СССР к Конвенции с оговорками сдан на хранение Генеральному секретарю Межправительственной морской консультативной организации 09 октября 1979 г. В Конвенции приняли участие более 70 стран.

ПДМНВ-78 закрепила единые международные нормы подготовки и дипломирования моряков и несения вахты, она содержала положения о том, чтобы моряки на судах были надлежащим образом обучены и подготовлены, имели достаточный опыт, навыки и квалификацию, отвечали требованиям в отношении выполняемой работы, возраста, состояния здоровья и были годны к выполнению своих обязанностей таким образом, чтобы обеспечить охрану человеческой жизни и сохранность имущества на море, а также защиту морской среды.

Конвенцией были регламентированы:

- требования к капитану и палубной команде;

- требования к машинной команде;

- требования к радиоспециалистам;

- требования в отношении экипажей определенных типов судов;

- требования в отношении функций, связанных с аварийными ситуациями, охраной труда, медицинским уходом и выживанием;

- требования в отношении дипломирования и альтернативного дипломирования;

- требования в отношении несения вахты;

- образцы документов, выдаваемых при дипломировании моряков.

Однако уже через 10 лет стало ясно, что прежний вариант Конвенции ПДМНВ, принятый в 1978 г., нуждается в приведении к уровню современности. Ряд ее положений подвергся серьезной критике. Основные причины, благодаря которым возникла необходимость пересмотра Конвенции:

- отсутствие стандартов компетенции для надлежащего выполнения экипажем судна действий по обеспечению безопасности мореплавания — оценка знаний кандидатов на получение диплома предоставлялась на усмотрение администрации, что, порой, приводило к низкому уровню знаний моряков;

- отсутствие инструмента для надлежащего контроля за выполнением требований Конвенции;

- отсутствие ответственности правительств государств за сертификаты, выданные от их имени.

Конвенция 1978 г., основанная на традиционном делении экипажа на палубный и машинный персонал, не учитывала новые тенденции в организации работ на судах, исключала возможность взаимозаменяемости в случае болезни и привлечение членов экипажа ко всем работам для обеспечения нормальной и безопасной эксплуатации судна.

Одной из наиболее важных разработок ИМО в области безопасности судоходства является новая версия ПДНВ, принятая в июле 1995 г., которая в связи с этим часто употребляется как ПДНВ 78/95. При этом из аббревиатуры Конвенции исчезла буква «М» (моряков), хотя в английское аббревиатуре эта буква осталась.

Конференция одобрила серию дополнений, включая изменение структуры существовавшей Конвенции, которые вступили в силу с 1 февраля 1997 г. на основе процедуры «молчаливого согласия» (Tacit Acceptance). Наиболее значимыми из них являются следующие.

- Требование к странам-участницам представлять в ИМО информацию о практических мерах по внедрению и применению Конвенции, о системе морского образования, процедурах дипломирования и т.д„в соответствии с Разделом А-1/7 Кодекса ПДМНВ. Указанная информация должна была быть предоставлена до 1 августа 1998 г.

- Каждые пять лет страны-участницы должны представлять доклад, составленный независимым экспертом, о выполнении требований по подготовке и дипломированию моряков, о состоянии морского образования в соответствии с требованиями Конвенции.

- Генеральный секретарь ИМО должен рассматривать указанную информацию, определять ее полноту, консультируясь, при необходимости, с лицом, назначенным Комитетом по безопасности на море (КБС), после чего он издает «белый список» государств, имеющих удовлетворительное документальное свидетельство о соответствии требованиям Конвенции. Другие участники должны признавать сертификаты, выданные государствами, указанными в «белом списке».

- Усиленные процедуры государственного портового контроля позволяют вмешательство в случае обнаружения возможной опасности экипажу, окружающей среде, судну и грузу.

- Участники обязаны расследовать случаи аварий или упущений мореплавателей, которым были выданы дипломы этого государства, при наличии свидетельств об их возможной некомпетентности или небрежном исполнении своих обязанностей.

- Каждое государство-участник обязано принять необходимые меры в случае, если действия компании или лица, находящегося в его юрисдикции, не соответствуют требованиям Конвенции.

- Администрация, желая признавать сертификаты, выданные другим государством для использования на своих судах, должна получить гарантии, что стандарты и процедуры обучения и дипломирования соответствуют Конвенции. Также необходимо, чтобы каждому моряку было выдано соответствующее подтверждение, свидетельствующее о таком признании, и что такое подтверждение может быть обновлено, изъято или отменено в соответствии с национальными законами.

- Инструкторы и эксперты должны обладать соответствующей подготовкой и опытом.

- Обучение на тренажерах PJIC и САРП обязательно. Применение тренажеров для проверки компетенции должно отвечать международным стандартам.

- Новые правила предписывают часы отдыха для лиц, участвующих в навигационной вахте. Им должно быть предоставлено 10 ч отдыха в 24-часовой период. Эти часы могут быть поделены на две части, но одна из них должна быть не менее шести часов. Исключением может быть только аварийная ситуация.

- Обязанности компании, в соответствии с Конвенцией, должны быть четко определены (внедрение МКУБ, инструкции, процедуры).

- Базовое обучение и инструктаж требуются для всех членов экипажа.

- Курсы повышения квалификации для поддержания на современном уровне знаний командного состава рекомендовано проводить каждые 5 лет.

Одной из главных особенностей пересмотра Конвенции явилось принятие нового «Кодекса о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты» (STCW Code), который состоит из двух частей:

- часть А — обязательная —содержит минимальные стандарты компетенции для плавсостава, которые сведены в таблицы;

- часть Б — рекомендательная - содержит рекомендации по внедрению и применению Конвенции.

Ранее компетенция команды подтверждалась дипломами по специальности. Дипломы выдавались по результатам оценки знаний, продемонстрированных на экзаменах и после прохождения практики на судне, определяемой продолжительностью, а не содержанием.

При подготовке поправок 1995 г. был предложен функциональный подход к оценке качества обучения и компетентности моряков. Этот метод рассматривает нормы компетентности для надлежащего их исполнения на судне, соответствующие стандартам уровня теоретических знаний и практических навыков. Определено семь основных функций в области эксплуатации, управления и материально-технического обслуживания судна: судовождение, обработка и размещение груза, судовые операции и обеспечение безопасности людей, судовые механические установки, техническое обслуживание и ремонт, электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления, радиосвязь.

Ответственность определена на трех уровнях (Levels):

- управления (Administrative): капитан, старший помощник капитана, старший механик, второй механик — лица, отвечающие за исполнение обязанностей экипажем;

- эксплуатации (Operational): помощники капитана, механики, радисты — лица, обеспечивающие навигационную или машинную вахту, выполнение работ по обслуживанию судна, грузовых операций;

- вспомогательном (Support): рядовой состав, участвующий в несении навигационной или машинной вахты, вахте в порту, в грузовых операциях, обслуживании судна и др.

До 01 февраля 2002 г. страны-участницы могли выдавать, признавать и подтверждать дипломы тем морякам, которые начали обучение до 01 августа 1998 г., в соответствии с Конвенцией 1978 г. (STCW-78). Почти одновременно, в 1995 г., состоялась конференция, на которой была принята Международная конвенция по стандартам подготовки и дипломированию моряков и несению вахты для персонала рыбопромысловых судов.

Конвенцию ПДНВ сейчас называют «самой динамичной» среди прочих документов подобного рода, поскольку она была пересмотрена полностью уже в 2010 г. Так называемые Манильские поправки (по месту, где происходило подписание) фактически означают новую редакцию документа и требуют серьезного пересмотра системы морского образования.

Нововведения, вступившие в силу с января 2012 г., предлагают следующее:

- бороться с мошенничеством в сфере сертификации моряков и создать единую электронную базу данных дипломированных специалистов;

- ужесточить антиалкогольную и антинаркотическую политику;

- больше заботиться о состоянии здоровья членов экипажа;

- организовать курсы реагирования в случае нападения пиратов;

- усилить работу по обновлению кадров, т. е. предусмотреть условия для практикантов и внедрять дистанционные методы обучения и др.

Изменения также коснулись техники безопасности и специфики борьбы с пожарами на танкерах, газовозах и химовозах, возможности включения в учебный процесс спецкурса по языковой и психологической подготовке будущих моряков, требований к сертификации матросов, электриков и механиков, а также плавсостава, работающего в полярных водах.

Конвенция ПДНВ применяется к морякам, работающим на морских судах, имеющих право плавания под флагом стороны, за исключением моряков, которые служат на военных кораблях, военно-вспомогательных судах или работают на иных судах, принадлежащих государству либо эксплуатируемых им и используемых исключительно для правительственной некоммерческой службы. Каждый член экипажа должен иметь при себе дипломы / документы, выданные в соответствии с Конвенцией ПДНВ, подтверждающие его квалификацию и компетентность.

МППСС-72

МППСС — Международные Правила предупреждения столкновений судов в море (International Rules of Preventing Collision at Sea — COLREGS) — это документ, принимаемый межгосударственной комиссией, который содержит свод нормативно закреплённых, а также рекомендательных правил, направленных на предотвращение столкновения судов в море. Кроме того, он включает в себя требования к огням судов, знакам и сигналам.

Действующие Международные Правила 1972 г. (МППСС-72) — далее Правила, являются приложением к Конвенции о Международных правилах предупреждения столкновений судов в море, принятой в 1972 г. в Лондоне на международной конференции. Первоначально Правила были составлены на английском и французском языке, причем оба экземпляра являлись одинаково аутентичными. Одновременно с этим были подготовлены официальные переводы Правил на русский и испанский язык.

Конвенция о МППСС вступила в силу 15 июля 1977 г. В МППСС-72 были внесены изменения в 1983, 1989, 1991, 1995 и 2003 гг.

Правила ПСС (Предотвращения столкновений судов), принятые до 1972 г., носили рекомендательный характер. Исполнение МППСС-72 является обязательным на основании международного соглашения. Согласно Правилу 2, ничто в МППСС не может освободить ни судно, ни его владельца, ни капитана, ни экипаж от ответственности за последствия, которые могут произойти от невыполнения МППСС-72.

Опасность плавания и столкновения при особых обстоятельствах, включая особенности самих судов, может вызвать необходимость отступить от МППСС во избежание непосредственной опасности. Правила применяются только в случае, когда возникает опасность столкновения. Если суда находятся на виду друг у друга и следуют такими курсами и такими скоростями, что это не создаёт угрозу движению или не предоставляет опасность столкновения, то Правила не используются.

МППСС распространяются на все суда в открытом море и в соединённых с ним водах, по которым могут плавать морские суда. Однако соответствующие власти прибрежного государства вправе устанавливать особые правила плавания во внутренних водах, но согласно требованиям международной конвенции, они должны быть максимально приближены к МППСС. Таким образом, знание МППСС является необходимым для судоводителя.

Международная конвенция о грузовой марке

Международная конвенция о грузовой марке КГМ-66/88 — (LL-66/88 — International Convention on Load Lines).

Аварии, связанные с потерей остойчивости составляют всего 1 % от всех аварий, но доля погибших в результате опрокидывания судов доходит до 30 % от числа всех погибших в морских авариях. Это наиболее опасный вид аварий, поскольку число жертв при опрокидывании судов в 2 раза превышает число погибших, например, при повреждениях корпуса и в 6 раз — при пожарах, возникающих на судах. Наконец, с высотой надводного борта непосредственно связана и общая прочность судна. Во избежание недопустимой перегрузки судна, еще с конца XIX в. на грузовых судах наносят знак грузовой марки, определяющий, в зависимости от размеров и конструкции судна, района его плавания и времени года, минимально допустимую величину надводного борта.

Минимальная высота надводного борта — основной показатель запаса плавучести судна. Для ее контроля, в соответствии с требованиями Международной конвенции по охране человеческой жизни на море, на бортах судов в средней части корпуса наносят грузовую марку, служащую указателем минимально допустимого надводного борта.

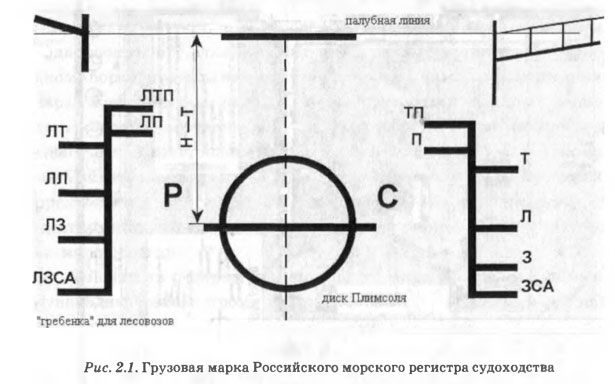

Грузовая марка (рис. 2.1) представляет собой круг (диск Плимсоля) с горизонтальной отметкой ватерлинии в центре (для плавания летом в океане при плотности воды 1,025 кг/м3) и так называемой гребенкой. Горизонтальные линии на гребенке — это сезонные марки, определяющие минимальную высоту надводного борта в различных условиях плавания.

Грузовая марка обычно состоит из трех групп знаков: палубной линии, круга и грузовых ватерлиний. Знак организации, назначившей грузовую марку (например, «PC» — Российский морской регистр судоходства) наносится в виде начальных букв названия организации, помещаемых в круге под или над горизонтальной линией.

На основании освидетельствования судна на соответствие данной конвенции Администрация флага выдает Свидетельство о грузовой марке (ILL — International Load Line Certificate) — документ, устанавливающий минимальную высоту надводного борта, которая определяется в соответствии с национальными Правилами о грузовой марке морских судов, разработанными на основе Международной конвенции о грузовой марке. Свидетельства должны иметь суда валовой вместимостью свыше 80 рег. т, а суда заграничного плавания — свыше 150 рег. т.

Впервые межгосударственные договоренности в отношении установления минимального надводного борта для торговых судов, совершающих международные рейсы, были достигнуты на Конференции 1966 г., которая состоялась в Лондоне по инициативе ИМО. На ней были представлены правительства 54 стран, наблюдатели от восьми стран, ООН и другие организации. Конференция приняла на основе проекта, подготовленного ИМО, Международную конвенцию о грузовой марке 1966 г. (КГМ-66).

Конвенция содержит определения ряда терминов (правила, администрация, международный рейс, новое и существующее судно и др.), требования к корпусу и надстройке судна, люковым закрытиям, иллюминаторам, шпигатам и другим отверстиям, надводному борту, а также специальные требования к лесному надводному борту, правила нанесения палубной линии и грузовой марки, характеристики зон, районов (их координаты) и сезонных периодов, которым соответствуют грузовые марки судна (например, тропическая зона, южная зимняя сезонная зона и т. д.), проформы Свидетельства о грузовой марке и Свидетельства об изъятиях, предложения об учете требований Конвенции в отношении существующих судов, касающихся отграничения внутренних вод от морских и др.

Конвенция распространяется на все суда, совершающие международные рейсы, кроме военных кораблей, новых судов длиной менее 24 м, существующих судов валовой вместимостью менее 150 рег. т, прогулочных и рыболовных судов, а также любых судов, плавающих по Великим Озерам, Каспийскому морю, рекам Св. Лаврентия, Ла-Плате, Паране и Уругваю. Судно, подпадающее под действие Конвенции, должно иметь Международное свидетельство о грузовой марке 1966 г. или Международное свидетельство об изъятии.

В 1988 г. был принят Протокол к Конвенции о грузовой марке, вступивший в силу в 2000 г. Этим Протоколом требования Конвенции 1966 г. относительно освидетельствования и выдачи Международных свидетельств были приведены в соответствие с требованиями Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78) и Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС). На своей 77 сессии (28 мая — 6 июня 2003 г.) Комитет по безопасности на море ИМО Резолюцией MSC. 143(77) пересмотрел полностью Приложение В и внес поправки в другие части Конвенции. Дата вступления в силу пересмотренной КГМ-66/88 — 1 января 2005 г.

Конвенция о грузовой марке содержит общие и специальные правила, относящиеся к условиям определения величины надводного борта для судов при плавании в различных зонах Мирового океана и в зависимости от сезонов года, а также к условиям обеспечения плавучести и остойчивости судна. Её положения в части герметичности закрытий, сохранения остойчивости и т. п. являются частым предметов проверок со стороны государств порта.

Международная конвенция по обмеру судов

Международная конвенция по обмеру судов 1969 г. (International Convention on Tonnage Measurement of Ships) — международная конвенция, разработанная ИМО, подписанная в Лондоне 23 июня 1969 г. и вступившая в силу 18 июля 1982 г. (далее — Конвенция).

Конвенция, насчитывающая 150 государств-участников, устанавливает принципы и правила определения вместимости судов и порядок выдачи, аннулирования и признания мерительных свидетельств, а также их форму. Согласно статье 6 Конвенции, определение валовой (объем всех закрытых пространств судна) и чистой вместимости (полезный объем судна) осуществляется Администрацией, которая может поручить такое определение отдельным лицам или организациям, оставаясь ответственным за определение валовой и чистой вместимости. В Российской Федерации определение вместимости судов осуществляется РМРС.

Правила определения вместимости судов приведены в Приложении I к Конвенции по обмеру судов. Согласно правилу 1, вместимость судна разделяется на валовую и чистую вместимость. В правиле 2 даются определения (верхняя палуба, теоретическая высота надводного борта, ширина, закрытые помещения, исключаемые помещения, грузовые помещения и др.). В правиле 3 приводится формула, по которой определяется валовая вместимость, а в правиле 4 — формула чистой вместимости. Правила 5 и 6 посвящены измерению чистой вместимости и вычислению объемов. Таким образом, подсчет валовой и чистой вместимости производится независимо друг от друга. Валовой тоннаж (валовая вместимость) является реалистическим отражением размеров судна, а чистый тоннаж (чистая вместимость) — отражением его вместимости и не может быть меньше 30 % валовой вместимости.

Следует обратить внимание на то, что величины вместимости судов, определяемые в соответствии с Конвенцией 1969 г., должны приводиться без указания размерности. Они выражаются в свидетельстве как «валовая вместимость», «чистая вместимость» в отличие от систем, в которых единицей валовой и чистой вместимости является «регистровая тонна» (100 куб. футов или 2,83 куб. м). Поскольку в конвенциях, кодексах и других документах используется термин «тонна», он получил отражение и в КТМ, с отсылкой к Приложению I к Конвенции 1969 г.

Каждому судну, валовая вместимость которого определяется в соответствии с Конвенцией, выдается Международное мерительное свидетельство 1969 г. (Tonnage Certificate или International Tonnage Certificate, 1969). Свидетельство перестает быть действительным при передаче судна под флаг другого государства. Если другое государство является стороной Конвенции, свидетельство продолжает оставаться действительным, но не более трех месяцев или до тех пор, пока администрация не выдает взамен новое свидетельство — в зависимости от того, что произойдет раньше. Свидетельство, выданное от имени государства-стороны Конвенции, признается другими государствами-сторонами и рассматривается для всех целей Конвенции как имеющее такую же силу, что и свидетельство, выданное ими самими. Суда, плавающие под флагом государства-стороны Конвенции, подлежат инспекции в портах других государств-сторон.

Конвенция вступила в силу 18 июля 1982 г. и в настоящее время ее участниками являются 128 государств, валовой тоннаж флота которых составляет примерно 98 %. Конвенция, принятая ИМО в 1969 г., была первой успешной попыткой применить универсальную систему обмера судов. Все ранее существовавшие системы основывались на системе Британского совета по торговле 1854 г., предложенной Джорджем Муром, и значительно отличались друг от друга по методам обмера.

Принцип системы, предложенной ИМО — это определение количества груза, которое судно может перевезти в зависимости от объема его помещений. Система была необходима для характеристики судна, его транспортных возможностей, а, следовательно, для вычисления сборов, налогов и других плат за услуги, оказываемые судну.

На 12-й сессии ИМО в ноябре 1981 г. Ассамблея призвала заинтересованные правительства обратиться к администрации Суэцкого канала и комиссии Панамского канала с тем, чтобы при проходе этих каналов признавалось Мерительное свидетельство 1969 г. для определения сборов, взимаемых за проход каналов (при наличии таких свидетельств на борту судна).

Конвенция о труде в морском судоходстве

Конвенция о труде в морском судоходстве (КТМС) № 186 (Maritime Labor Convention (MLC)) принята на 94-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда в Женеве 23 февраля 2006 г.

Международная организация труда (МОТ) — специализированное агентство системы ООН, которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости, международно-признанных прав человека и прав в сфере труда. Созданная в 1919 г., МОТ стала первым специализированным агентством ООН в 1946 г. Она разрабатывает международные трудовые нормы в форме конвенций и рекомендаций, устанавливая минимальные стандарты в области основополагающих трудовых прав.

Конвенция 2006 г. о труде в морском судоходстве, которая 20 августа 2013 г. обрела обязательную юридическую силу в международном законодательстве, устанавливает минимальные стандарты условий жизни и труда моряков на судах стран, ратифицировавших Конвенцию.

Конвенцией объединены современные нормы существующих конвенций и рекомендаций о труде в морском судоходстве, а также основополагающие принципы, содержащиеся в других международных конвенциях о труде. Она устанавливает права моряков на достойные условия труда в практически любой сфере их работы и жизни. Речь идет, в том числе, о таких аспектах, как минимальный возраст для приема на работу, трудовой договор, количество часов работы и отдыха, оплата труда, ежегодный оплачиваемый отпуск, репатриация по истечении трудового контракта, медицинские услуги на борту, пользование услугами лицензированных частных служб трудоустройства, проживание, питание и обслуживание в столовой, охрана здоровья и обеспечение безопасности, предупреждение несчастных случаев и рассмотрение жалоб моряков.

Согласно Конвенции каждый моряк имеет право:

- на безопасное и надежное рабочее место, которое соответствует нормам безопасности; каждый моряк имеет право на справедливые условия занятости;

- на достойные условия труда и жизни на борту судна;

- на охрану здоровья, медицинское обслуживание, социально бытовое обслуживание и на другие формы социальной защиты.

Каждое государство-член конвенции должно обеспечить полную реализацию трудовых и социальных прав моряков в соответствии с требованиями Конвенции. Конвенция была провозглашена Биллем — документом о правах моряков и «четвертым столпом» законодательства морского судоходства наряду с основополагающими конвенциями ИМО: Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море (International Convention for the Safety of Life at Sea — SOLAS), Конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (Standards of Training, Certification and Watchkeeping Convention — STCW) и Международной конвенцией по предотвращению загрязнения с судов (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships — MARPOL).

Конвенция состоит из трех различных, но взаимосвязанных частей: статей, правил и Кодекса. Правила и Кодекс объединены по общим темам в рамках пяти разделов:

- Раздел 1. Минимальные требования в отношении труда моряков на борту судна.

- Раздел 2. Условия занятости.

- Раздел 3. Жилые помещения, условия для отдыха, питание и столовое обслуживание.

- Раздел 4. Охрана здоровья, медицинское обслуживание, социально-бытовое обслуживание и защита в области социального обеспечения.

- Раздел 5. Соблюдение и обеспечение выполнения.

Конвенция обязывает коммерческие суда водоизмещением 500 т и более, выполняющие международные рейсы, чья работа регулируется ее положениями, иметь на борту дополнительно два специальных документа: Свидетельство о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве (Maritime Labour Certificate) и Декларацию о соблюдении трудовых норм в морском судоходстве (Declaration of Maritime Labour Compliance) в качестве первоочередного доказательства соблюдения требований Конвенции. Выполнение этих документов подлежит проверке властями при входе судна в порты стран, ратифицировавших конвенцию. Суда под флагом стран, не ратифицировавших Конвенцию, также подлежат проверке на предмет условий работы и проживания моряков при входе в порты стран, где она вступила в силу. Такой подход «отказа от более благоприятных условий» является важным для обеспечения справедливых условий конкуренции для судовладельцев, соблюдающих положения Конвенции.

Конвенцией предусмотрен механизм контроля за соблюдением её выполнения государством флага судна и государством порта в рамках процедур Государственного портового контроля, согласно которому все суда, плавающие под флагом государства-члена МОТ, должны иметь и регулярно подтверждать Свидетельство о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве и соблюдении конвенционных требований. При этом каждое государство-член МОТ, выполняя инспекцию в соответствии с Конвенцией, не должно предоставлять судам любого государства, не ратифицировавшего эту Конвенцию, более благоприятный режим, чем судам, плавающим под флагом государства, которое её ратифицировало.

Конвенция 2006 г. о труде в морском судоходстве распространяется на различные виды судов, выполняющих международные и национальные или внутренние рейсы. Ее действие не распространяется на суда, которые ходят исключительно во внутренних водах, в пределах защищенных вод или в непосредственной к ним близости либо в районах действия портовых правил. Также Конвенцией предусмотрены важные меры по обеспечению ее применения и выполнения в рамках инспектирования судов государством флага и государственного портового контроля.

На капитанов, в свою очередь, возлагается обязанность непосредственно осуществлять заявленные судовладельцами меры, а также тщательно документировать все действия, направленные на соблюдение новой конвенции. Государства флага должны анализировать заявленные судовладельцами меры, контролировать и регистрировать их осуществление. Таким образом, создаются рычаги воздействия на судовладельцев, не соблюдающих закон, и освобождаются от давления те, кто закон соблюдает.

Международная конвенция гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью (КГО-92)

Инцидент с танкером «Торри Каньон», произошедший в 1967г., послужил мощным стимулом для разработки двух международных конвенций, сделавших возможным получение компенсации лицами, организациями и государствами, понесшим затраты на ликвидацию последствий разлива или ущерб от загрязнения в результате разлива нефтепродуктов из танкера.

Два договора ИМО: Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения, нефтью (КГО) и Международная конвенция о создании Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью (Конвенция о фонде), устанавливают систему компенсаций за финансовые убытки в результате загрязнения. Эти договоры, принятые, соответственно, в 1969 и 1971 гг. и пересмотренные в 1992 г., дают возможность жертвам нефтяных загрязнений получать компенсацию гораздо проще и быстрее, чем раньше.

Первый ярус компенсации определяется в КГО-92, которая регулирует ответственность судовладельцев за ущерб от загрязнения нефтью, за исключением нефти, перевозимой в качестве топлива в бункерах судов, и ущерб в результате пожара или взрыва. Конвенция предусматривает режим строгой ответственности судовладельца. Однако судовладельцу, в принципе, разрешается ограничивать свою ответственность пределом, увязанным с тоннажем судна. Конвенция требует от судовладельца страховать свою ответственность. При этом существует возможность предъявления прямого иска страховщику.

Второй ярус компенсации определяется в Конвенции о фонде, 1992 г. Фонд, учрежденный этой Конвенцией, выплачивает дополнительную компенсацию (до определенного максимального предела) тем потерпевшим, которые не получили полную компенсацию от судовладельца, или его страховщиком в соответствии с КГО-92. Собственник судна отвечает за всякий ущерб от загрязнения моря, который явился результатом утечки или сброса нефти.

КГО-92 предусматривает обязательное страхование ответственности за ущерб от загрязнения при перевозке судном более 2000 т нефти наливом. В качестве альтернативы страхованию Конвенция дает владельцу судна возможность предоставить иное финансовое обеспечение (например, гарантию банка или свидетельство, выданное международным компенсационным фондом, на сумму, соответствующую пределу ответственности, установленному Конвенцией). Каждому судну, выполнившему это требование, выдается свидетельство. При его отсутствии судну может быть запрещено заходить или покидать порт государства-участника Конвенции.

Конвенция предусматривает следующие пределы гражданской ответственности судовладельца:

- для судна валовой вместимостью не более 5000 т — 4,51 млн SDR (Special Drawing Rights) — единица расчетов, применяемая Международным валютным фондом);

- для судна валовой вместимостью от 5000 т до 140000 т — 4,51 млн SDR плюс 631 SDR за каждую тонну сверх 5000 т;

- для судна валовой вместимостью сверх 140000 т — 89,77 млн SDR.

Собственник судна может быть освобожден от ответственности, если докажет, что ущерб явился результатом военных действий, враждебных действий или стихийного явления; был всецело вызван действием или бездействием третьих лиц с намерением причинить ущерб или был всецело вызван небрежностью или иным неправомерным действием правительства или другого органа власти, отвечающего за содержание в порядке огней и других навигационных средств.

В октябре 2000 г., после аварии танкера «Эрика» у берегов Франции, размеры выплат по Конвенции КГО-92. и Конвенции о фонде, 1992 г. были увеличены на 50,37 % в соответствии с условиями, оговоренными в Конвенциях. Эти более высокие размеры выплат вступили в силу во всех государствах-участниках одной или обеих Конвенций 1 ноября 2003 г. Следующим важным этапом явилось принятие ИМО в мае 2003 г. Протокола, учредившего Международный дополнительный фонд компенсации ущерба от загрязнения нефтью.

Бункерная конвенция

Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом, 2001 г. (далее - Бункерная конвенция) была принята на Дипломатической конференции Международной морской организации (ИМО) в Лондоне 23 марта 2001 г. и вступила в силу 23 ноября 2008 г. Фактически, Бункерная конвенция регулирует ответственность за ущерб, причиненный от загрязнения в результате утечки или сброса мазута с морских судов. Таким образом, она охватывает ущерб от загрязнения нефтью, в отличие от КГО-92 г. и Конвенции о фонде, 1992 г.

Согласно данной конвенции, владелец судна валовой вместимостью более 1000 т, зарегистрированный в государстве-участнике, должен для покрытия своей ответственности за ущерб, на основании данной конвенции, осуществить страхование или предоставить иное финансовое обеспечение, таковым может быть, например, гарантия банка или аналогичного финансового учреждения.

Государство-участник не должно разрешать плавающему под его флагом судну, осуществлять коммерческую деятельность, если оно не имеет свидетельства. Свидетельство об обязательном страховании хранится на борту судна, а его копия сдается на хранение органу, ведущему судовой реестр.

Страхование ответственности судовладельцев танкеров

Финансовая ответственность является одним из основных постулатов при осуществлении любых производственных интересов во всем мире. Анализируя историю развития страхования ответственности за загрязнение моря нефтью, нетрудно заметить, что правовое регулирование данного вопроса обусловлено ростом количества и масштаба инцидентов, связанных с разливом нефтепродуктов и загрязнением окружающей среды. Эта тенденция прослеживается во всем мире.

Основными объектами страхования являются следующие обязательства по возмещению вреда:

- жизни и здоровью экипажа застрахованного судна, пассажиров и других лиц (стивидоров, докеров и др.) в связи с травмами, заболеваниями или смертью и связанными с этим расходами (медицинскими, по репатриации, похоронными, при замене члена экипажа, по отклонению от пути следования в связи с необходимостью оказания медицинской помощи и др.);

- имуществу третьих лиц, которое включает грузы, другие суда, любые иные объекты на воде и на суше (причалы, краны, буровые установки, средства навигационной безопасности и др.);

- окружающей среде вследствие загрязнения с судов, в том числе нефтью или нефтепродуктами, а также любыми другими загрязняющими веществами, включая расходы по очистке среды и иные косвенные убытки.

Страхование ответственности судовладельцев осуществляется страховыми компаниями, а также, главным образом, через клубы взаимного страхования (Protecting and Indemnity Club — P&I), созданные в Англии после 1720 г. Сейчас в мире действуют около 70 подобных организаций, преимущественно в Великобритании, США, Швеции, Норвегии и Японии.

Следует отметить, что в соответствии с международными конвенциями ни фрахтователь танкера, ни владелец груза нефти не несут никакой ответственности за выплату компенсации в связи с инцидентом.

Клубы Р&I не имеют ограничений по ответственности для своих членов. Вместе с тем клубы могут ограничить ответственность до 20 млрд долл. США. Возможность нести такую ответственность обеспечивает система перестрахования клубов. Перестраховочная защита организована в форме пула, в который клубы-участники делают взносы в зависимости от собираемых страховых премий. Клубы Р&I могут предоставлять дополнительные услуги, способствующие снижению рисков и уменьшению возможной ответственности, например, подготовку экспертов и организацию инспекции по безопасности. Менеджеры клубов оказывают консультационные услуги по вопросам оформления документов: накладных, коносаментов, контрактов с командой и др.

После страхования страховой клуб оформляет «Голубые карты» (Blue Cards) — сертификаты о страховании ответственности судовладельца за ущерб от загрязнения нефтью и бункерным топливом, необходимые для получения свидетельств в соответствии с требованиями CLC и ВС. В США, например, законодательство требует от судовладельцев наличия «Сертификата о финансовой ответственности» (COFRs) с лимитом покрытия в 1 млрд долл., без которого судовладельцу запрещено осуществлять перевозку нефти в американских водах.

Литература

Основы Безопасной Эксплуатации Танкера [2015]